Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2011, le Parc national du Saloum, au Sud du Sénégal, abrite un environnement aussi somptueux que fragile. Plusieurs de ses habitants ont décidé de lutter pour le préserver et améliorer les conditions de vie des leurs. Nous sommes partis à leur rencontre.

D’où viennent ces gardiens du delta du Saloum ?

C’est un lever de soleil comme il y en a tant d’autres au campement écologique de Bamboung, installé sur une rive proche du Diomboss. Aly, le propriétaire du terrain, est déjà debout lorsque débute la drôle de parade des phacochères. Quelques mètres plus loin, une dizaine de personnes s’active, semblant suivre un autre rituel bien rodé. Leurs tentes sont bientôt pliées, prêtes à être chargées dans la pirogue qui patiente au mouillage.

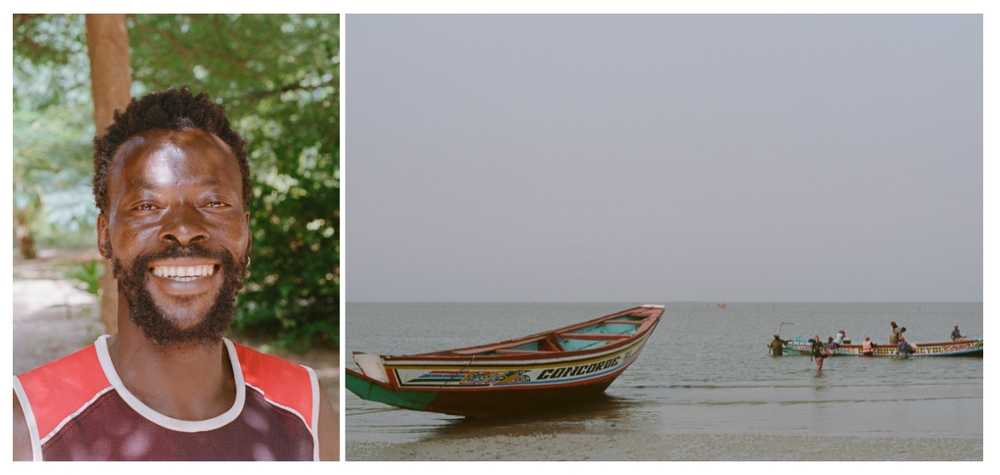

Au milieu de ce groupe de Sérères - l’une des sept ethnies principales du Sénégal -, se détachent pourtant deux silhouettes d’hommes qui détonnent. Le premier porte en bandoulière une vieille mitraillette rouillée. Le second, au visage presque juvénile, a lui agrémenté sa tenue kaki d’un bonnet siglé Dior, vissé sur la tête. Le contraste se poursuit quand il se présente d’une voix posée, que l’on imaginerait plutôt sortir de la bouche d’un vieux sage. « Je m’appelle Benjamin Ngom, sergent dans cette aire marine protégée (AMP). Nous sommes là pour une mission de surveillance de quatre jours. On a campé au mirador avant de venir ici pour changer de position, de stratégie ». Si le champ lexical est proche de celui utilisé à l’armée, c’est parce qu’au Sénégal, les agents des Eaux et Forêts, comme Benjamin, forment un corps paramilitaire. Investis d’une mission de protection, ils se consacrent à un autre type de combat, environnemental.

Quel est l’objectif de ce groupe de préservation ?

Cette AMP de Bamboung tire son nom du bolong où elle a pris place, l’un de ces nombreux bras de mer qui composent le tentaculaire delta du Saloum. Le site, d’une superficie totale de quasiment 7 000 hectares, avait été retenu en 2003 dans le cadre du projet Narou Heuleuk (« La part de demain » en wolof), avec pour vocation la sensibilisation des pêcheurs à une gestion durable de leur environnement. Dialoguer avec les locaux pour expliquer la démarche, « c’est la préoccupation majeure » de ce petit groupe, assure Benjamin.

Cette patrouille fonctionne en cogestion avec des surveillants communautaires présents en permanence et donc quelques agents des Eaux et Forêts qui interviennent ponctuellement « en tant que cadres techniques ». « Ce que nous préférons, c’est vraiment de collaborer avec la population, insiste l’homme de 28 ans. Leur faire savoir l’utilité de nos actions permet de pérenniser les ressources qui sont ici. C’est notre objectif principal ».

Très réglementée, cette organisation met en place des repos biologiques, pour laisser ces fameuses ressources tranquilles. Autrement dit, permettre aux poissons de se reproduire dans cet espace interdit à la pêche et limiter la récolte des huîtres, véritables perles du delta qui se ramassent dans les mangroves, directement sur les racines des palétuviers. Ici, tout le monde ou presque joue le jeu. « Dans l’ensemble, les menaces sont maîtrisables », confirme le jeune sergent, qui se félicite des bienfaits d’une « éducation environnementale qui commence à mettre quelque chose dans la tête des gens », notamment dans celles des nouvelles générations.

À quels risques du Parc National du Delta du Saloum ?

Dans la région du Sine Saloum, dont le parc national est classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO, la surpêche n’est pas le seul danger pour l’écosystème. L’élévation du niveau des eaux inonde progressivement le delta, modifie la limite de la forêt et laisse derrière elle des tannes, nom donné aux sols salés sur lesquels les plantes ne repoussent pas. À Djiffer, un village de pêcheurs partagé entre le fleuve, à l’est et l’océan Atlantique, quelques centaines de mètres plus à l’ouest, c’est un raz-de-marée qui est venu transformer le paysage. Ce phénomène exceptionnel survenu en 1987 a coupé la terre en deux, créant ainsi l’île de Sangomar et donc la pointe de Djiffer. « Avant il y avait des usines, des hôtels… puis avec la création de cette embouchure, on a demandé aux gens de venir s’installer en haut des terres. Mais ils n’ont jamais voulu partir », relate Philippe Aldi Faye, éco-guide et grand connaisseur de ce territoire où il a grandi. « Rester ici c’est aussi plus facile pour décharger le poisson ».

Derrière la carte postale et ce moment de vie singulier pour un œil d’Européen, la réalité reprend ses droits en découvrant les habitations vétustes qui logent tout ce monde. « C’est un bidonville parce que les gens normalement n’habitent pas vraiment là. C’est saisonnier, ils viennent pour des campagnes de pêche qui ne durent que quelques mois », détaille Philippe. Natif de Dakar, ce dernier vit à Palmarin, quelques kilomètres plus haut, depuis l’âge de deux ans. Il en a maintenant 37. « Ça a beaucoup, beaucoup changé », raconte-t-il. « Il y a pas mal de gens qui commencent à acheter des terres et à construire des terrains, ce qui rend fragile notre écosystème ».

Pourquoi sensibiliser les voyageurs ?

Philippe encadre des groupes de touristes en kayak dans tout le delta mais, c’est en fin connaisseur de la réserve de Palmarin qu’il part à la rencontre des familles de propriétaires, au sein-même de cette réserve, pour éviter qu’ils ne cèdent aux sirènes des acheteurs étrangers. Français ou Belges pour la plupart d’entre eux, ces « Sénégaulois » investissent massivement et de grosses structures hôtelières commencent à voir le jour. « Pour moi, la réserve devrait être protégée, que personne n’y accède », avance Philippe. « Si une réserve commence à être habitée, ce n’est plus une réserve ! Nous devons sensibiliser les propriétaires des terrains pour pouvoir conserver notre patrimoine ». Ils sont plusieurs éco-guides, comme lui, à alerter, éduquer… mais surtout à rester impuissants, sans aide réelle des politiques locales. « Je travaille dans le tourisme donc oui, je pense que l’on peut construire, mais autrement. Construire quelque chose de cohérent avec la nature, de plus respectueux », lâche-t-il dans un sourire qui ne quitte jamais son visage, même quand le ton devient plus grave.

« La conséquence des nouvelles constructions, c'est la disparition d’espèces dans la réserve, comme les gazelles par exemple, mais les gens ne se rendent pas comptent de leur impact ». Philippe, originaire de Palmarin par son père, a décidé de garder ses terres familiales, espérant montrer l’exemple et inspirer ses voisins. « Je ne vais pas arrêter de me battre mais l’avenir me fait peur. On se rend compte en discutant avec certains jeunes qu’ils disent qu’il n’y a pas d’avenir, qu’ils préfèrent vendre et partir. Il n’y a pas d’avenir car il n’y a plus de terres, l’écosystème est en train de disparaître et la mer ne marche plus, à cause de la pêche intensive au large ».

Quelle est la place des femmes dans la sauvegarde de cet environnement ?

Pour en apprendre plus sur le sujet, rien de mieux que de partir à la rencontre de Mariama Thiare, pionnière dans la lutte pour les droits des femmes et témoin privilégié de cette évolution. En 2002, elle crée le groupement d'intérêt économique (GIE) Rogga Fakha, dont elle devient présidente et qui regroupe une soixantaine de femmes. Ensemble, elles travaillent sur la production agricole : la pêche, l’agriculture, l’élevage, l’ostréiculture, l’apiculture… « Le problème global dans cette sous-région, c’est que les femmes ont peu accès au foncier, aux terres de culture, l’héritage étant patriarcal ici avec la religion musulmane. Dans la commune, on s’est organisés pour qu’elles puissent avoir des jardins potagers qui leur appartiennent. C’était très difficile au début mais après de longues discussions, les hommes ont compris que ces femmes qui travaillent sont un apport pour la famille, pour les enfants. Elles font leur petit commerce, génèrent des revenus et participent aux dépenses ».

En termes d’environnement, le constat restait simple : « les femmes entendaient parler de changement climatique sans pour autant savoir ce que c’est ». Cela devenait problématique, notamment pour l’avenir de l’ostréiculture locale en raison de la coupe abusive des racines de palétuviers lors de la récolte des huîtres. « On leur a expliqué les inconvénients, la formation est capitale. Il fallait faire aussi du reboisement. Le suivi est bon, avec un taux de mortalité très faible, les arbres poussent bien. Ça va permettre de régénérer la mangrove ». Du côté forestier également, les bonnes idées ne manquent pas, avec la récupération de bouses animales à utiliser comme engrais, pour tendre vers une agriculture bio. Plein de projets qui remplissent les semaines de Mariama, même si elle peut maintenant compter sur de solides soutiens. « Je commence à être déchargée car j’ai des étudiantes dans ces villages qui ont compris ce que je suis en train de faire et qui m’ont rejointe. Je pense que si l’on continue sur cette voie, les femmes n’auront plus besoin de moi dans le futur. Quand je les vois réussir, investir dans plusieurs domaines, je me dis que j’ai réussi ma mission. Je suis très fière de moi ».

Viendra alors le temps d’officiellement passer le flambeau et de savourer un repos bien mérité, tout en gardant un œil attentif et bienveillant sur les changements constants dans cette région du Sine Saloum. Le delta et ses habitants peuvent rester sereins, leurs gardiens veillent sur eux.